Exchange Place, au bord de l’Hudson, c’est l’adresse du Hyatt Regency et le nom d’une station de métro. Le début de journée est diablement ensoleillé, la température trop chaude pour la mi-octobre. Un va-et-vient de cols blancs et de jeunes gens en t-shirt anime les quais. Les premiers sont les banquiers, les comptables, les deuxièmes des diplômés en nouvelles technologies. Tous marchent vite, gobelet de café ou téléphone portable à la main, souvent les deux. «La banque de 2016 est celle du XXIe siècle. La plupart des opérations ne nécessitent plus de pilotage humain, tout dépend des informaticiens et des experts en réseaux. Nous sommes, en pourcentage au moins, de plus en plus nombreux», explique Anatoly entre deux bouffées de cigarette.

Un «petit» salaire de 300 000 dollars par année

On est essentiel, il y a une forte demande pour les gars comme moi, très pointus dans un petit domaine. Je ne suis pas le seul, en haut de l’immeuble, ils se font beaucoup, mais alors beaucoup plus.

Le tabac n’a ici pourtant pas la cote, et même sur les terrasses en plein air, balayées par le vent atlantique, le long de l’Hudson, il est strictement interdit de fumer. Anatoly, 33 ans, fume durant une pause au coin d’un carré de pelouse sur laquelle personne ne penserait à poser le pied. D’autant moins qu’un agent de sécurité se tient prêt à bondir sur l’éventuel contrevenant.

«300 000 dollars par an», il le dit comme si de rien n’était, comme s’il touchait le salaire médian. «On est essentiel, il y a une forte demande pour les gars comme moi, très pointus dans un petit domaine. Je ne suis pas le seul, en haut de l’immeuble, ils se font beaucoup, mais alors beaucoup plus.» Il n’arbore aucun signe de richesse. «Ce que les Européens ne comprennent pas, c’est la vitalité de l’économie américaine. Après la crise, le secteur bancaire a rebondi. Et il ne s’agit pas d’une bulle, simplement d’une tendance sur le long terme. Rien ne peut l’enrayer, c’est puissant, et ça va durer.»

«Donald Trump pour le business»

Dix heures passées de deux minutes, Anatoly bondit: «Désolé mon pote, on m’attend. Une vidéoconférence avec nos succursales. Mais sois sûr qu’ici personne ne vote pour Donald Trump. Les gens qui font l’économie et la fortune de nos compagnies viennent du monde entier.» Il tourne les talons, file au trot en faisant de grands signes des bras en guise de good-bye et disparaît dans l’antre d’un immeuble de bureaux tout en verre, suivi d’une demi-douzaine d’autres employés, de toutes les origines, qui se hâtent de finir un casse-croûte avant de retourner dans les étages.

La tour de droite est la deuxième du Trump Plaza. Elle sera inaugurée en décembre.-

Anatoly se trompe quand il affirme que, dans le secteur bancaire, tous soutiennent Hillary Clinton. Un employé pressé, quinquagénaire en costume froissé et sans coupe, parcourt le quai à petits pas saccadés. Il consent à répondre à quelques questions mais refuse de dire son nom, ni pour quelle compagnie il travaille, sinon le domaine, la comptabilité bancaire. Il habite à près d’une heure de Jersey City: «C’est bien connecté, mais le trajet reste long. J’aime bien travailler ici, mais je ne suis pas sûr de vouloir y vivre.» Gagne-t-il plus ou moins de 300 000 par année? «C’est indiscret, je ne vais pas vous dire mon salaire, mais c’est plus.» Sur le candidat de son choix, il hésite avant de s’exprimer: «En tout cas je ne vais pas voter pour Clinton.» Alors pour Donald Trump? Il renâcle: «Pour lui. Si quelqu’un connaît le monde des affaires, c’est Trump. Il sera bien pour le business, car s’il se plante, il sera le premier à en payer le prix.»

«Siberia», un souvenir de la Guerre froide

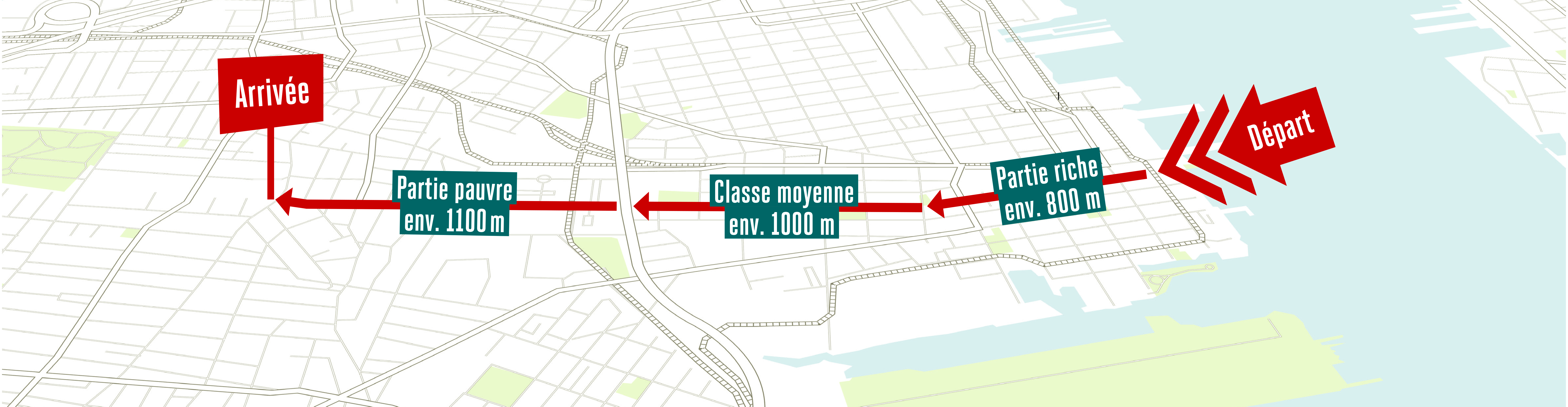

Montgomery Street prolonge Exchange Place. Dans l’axe, une statue de dix mètres de haut domine la rue. Elle représente un soldat empalé dans son dos sur la baïonnette d’un fusil. Au-dessous, un bas-relief en bronze montre une femme affamée. Côté Hudson, on lit en grosses lettres «Siberia» et, au verso, Katyn. Erigée à la fin de la Guerre froide, en 1991, elle porte une date, 1940, celle du massacre de milliers de Polonais ordonné par Staline. «Elle commémore la Deuxième Guerre mondiale. C’est bien de se souvenir de ce que les nôtres ont fait pour défendre le pays. Mais ils auraient pu trouver quelque chose de moins moche pour célébrer nos héros», commente Michael Wilkins, qui tue le temps. Des femmes en sari s’affairent autour du monument, il y a un air de kermesse. Michael Wilkins les regarde, interloqué. Il a posé pied à terre sans descendre de son vélo: «L’autre jour, c’était des Chinois, il y a eu des Péruviens avec leurs ponchos, une fête africaine avec des types en robe et même les Ecossais avec les jupes. Ils ont l’autorisation.»